Texte d’Ingrid Luquet-Gad

Paru dans Heterotopia, catalogue d’exposition, Pandore Édition, 2017

Heterotopia

Un lieu est-il encore un lieu encore s’il est poreux, réversible, atomisé voire temporaire ? Pour le dire autrement, quelle qualité d’espace assigner à la peau, la membrane ou l’interface ? La réponse spontanée qui viendrait à l’esprit du philosophe serait : aucune. Valorisant la profondeur contre la surface et l’essence contre les apparences, la pensée classique a toujours cherché à percer la couche externe des choses. Et pourtant, celle-ci est loin de borner à séparer deux milieux : « (elle) assure l’équilibre même et les échanges entre eux ; (elle) vaut comme un carrefour où se mêlent influences et réactions » (1). Ce premier pas vers la réévaluation de la surface, on le doit au philosophe des sciences François Dagognet. Au seuil des années 1980, celui-ci publie Faces, Surfaces, Interfaces, ambitieuse entreprise de revalorisation du périphérique de la part de celui qui fut à la fois médecin, chimiste, géographe, graphologue et sismographe. « Dermatologue des choses », comme il aimait à se nommer lui-même, Dagognet n’opère rien moins qu’une révolution épistémologique. Il nous faut, proclame-t-il, cesser de nous lamenter sur l’invisibilité d’un sens supposément caché. Contre les idéalistes identifiant une âme on ne sait trop où, il est impératif d’orienter les efforts de connaissance vers une enquête matériologique du vivant. Car tout est déjà accessible pour qui sait seulement ouvrir les yeux : « il me suffit de l’y reconnaître, bien que souvent, le proche et l’offert nous échappent » . La surface serait donc la seule profondeur que nous puissions étudier – et donc connaître.

Plus de quarante ans après, la portée de ses recherches s’est radicalisée. Du vivant, elle s’applique à présent à n’importe quelle réalité. Un indice éclatant à cela : la signification du terme « interface » condense ces mutations, passant de la désignation abstraite de la séparation de deux milieux à celle d’une réalité en soi. Ainsi, l’interface technologique, l’acception la plus courante du mot aujourd’hui, désigne à présent l’échange entre un humain et une machine. De simple séparation, elle s’est transformée en dispositif.

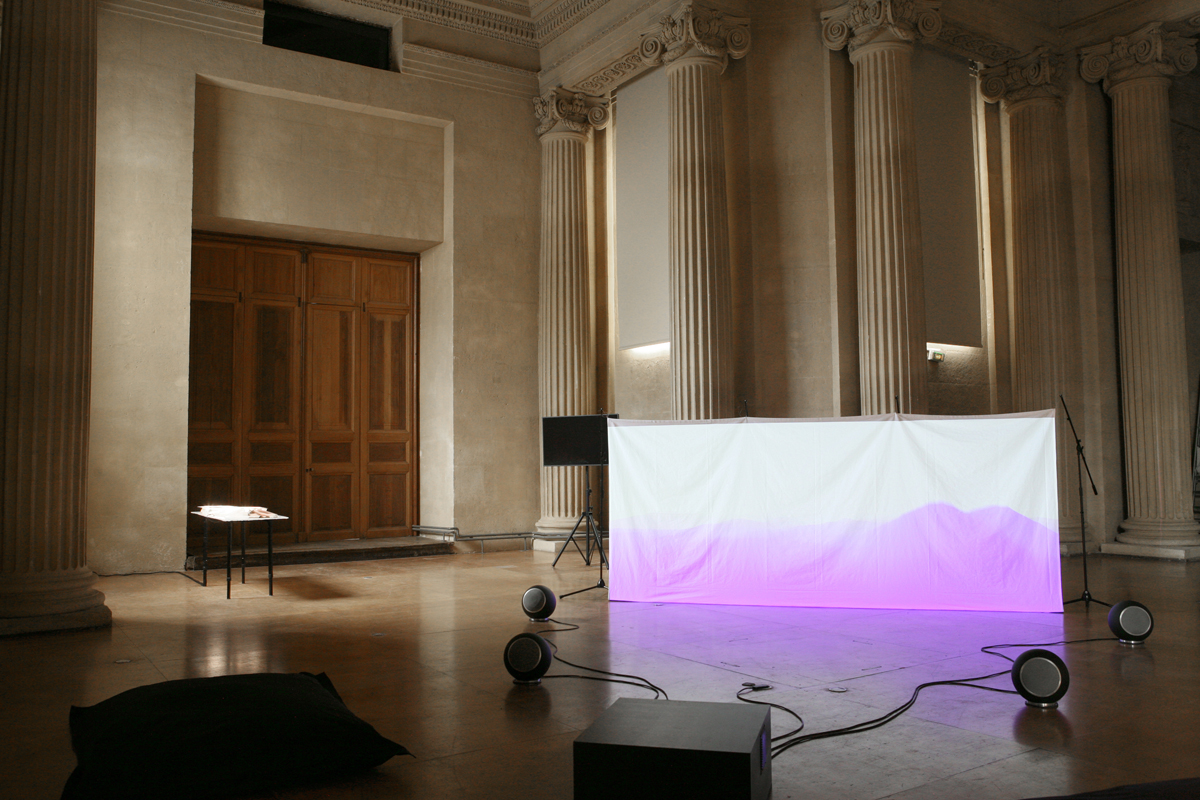

Heterotopia, l’exposition de Thierry Fournier, prend acte de cette mutation récente de la surface-essence, pour venir en déplier les différentes implications visuelles et prolongement émotionnels au fil d’une constellation de sept œuvres. Dans l’espace du Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, l’artiste installe alors autant de fictions dont l’échelle corporelle détonne avec la monumentalité des lieux. Déjà, Ecotone, l’œuvre autour de laquelle s’articule le projet, proposait en 2015 une installation en réseau où se liquéfiait tout reste de frontière entre passé, présent et futur, entre volonté consciente et activation machinique. Sous la forme d’une projection vidéo, un paysage de synthèse d’un rose radioactif évolue au gré des modulation d’un ensemble de voix de synthèse cotonneuses. Légèrement ralenties, ces voix d’outre-tombe lisent en direct les tweets où les utilisateurs de la plateforme viennent d’exprimer un désir : « j’aimerais tellement » ou « je rêve de » agissant comme le carburant de l’algorithme.

Ecotone, installation en réseau, 2015, vue d’exposition

L’investissement émotionnel des utilisateurs dans le réseau, constitué de singularités certes isolées mais néanmoins englobées dans une entité qui les transcende, se retrouve dans I quit. Face (web-) caméra, des individus ayant décidé de se retirer des réseaux sociaux en témoignent une ultime fois – via ces mêmes réseaux. La même charge émotionnelle, cette fois tirée vers son versant inconscient, se retrouve dans Oracles. Via la fonction de suggestion du logiciel de messagerie d’Apple, une série de textes sont générés de manière semi-automatique, puis imprimés sur plaques de verre. L’idiosyncrasie de l’utilisateur se mêle aux suggestions des tournures les plus communes, illustrant ainsi toute la palette des émotions standardisées 2.0. Pour prolonger l’enquête matériologique de François Dagognet, il faudrait ici traiter ce vivant en tant que vivant augmenté ; et ces interfaces connectées, comme des lieux à part entière. Comme une membrane, l’interface assure les échanges entre les deux milieux qu’elle sépare – ici, le monde des humains et de l’intelligence dite artificielle. A fleur de peau, de la conjonction de l’un et l’autre milieu, naît alors un nouveau registre de désirs : l’humain et son extension machinique se mettent à partager le même pouls, les mêmes rêves, les mêmes mots.

I quit, installation, 2017, vue d’exposition

Oracles, installation, 2015, vue d’exposition

Dire de ces interfaces qu’elles sont des lieux fait en écho résonner l’étymologie grecque de « topos ». D’emblée, celles-ci se trouvent réinscrites dans la longue généalogie des contre-espaces, ces utopies, dystopies ou hétérotopies chers à la modernité désireuse de se décoller d’un réel trop pesant. Matérialisation concrète de l’utopie, l’hétérotopie connote immédiatement les écrits de Michel Foucault. Plus encore que ces « espaces autres », théorisés lors d’une conférence de 1967, c’est l’analyse d’un autre type de lieux qui doit nous intéresser ici. A savoir les hôpitaux et les cliniques, machines épistémologiques et économiques qui, en intégrant à leur fonctions première les technologies de surveillance et de collecte de données, préparent déjà la production d’une humanité à venir façonnée selon des critères spécifiques prenant valeur de norme. Foucault fut l’un des premiers à envisager l’infiltration du pouvoir politico-économique au sein même des chairs ; à théoriser, pour l’écrire en toutes lettres, ce qui nous est aujourd’hui familier sous le nom de « biopolitique ». Mais pour ce qui est de penser l’imbrication entre une architecture et un corps social, le philosophe et activiste Paul B. Preciado va plus loin. Pornotopia, publié en 2010, montre la fabrique du genre et la redéfinition de la masculinité dans l’Amérique de l’après-guerre à travers le prisme d’une architecture bien particulière : la Playboy Mansion, construite en 1959, puis répercutée à travers le pays avec les Playboy Clubs des années 1960. Née dans le sillage de l’invention de la pilule contraceptive et de l’introduction sur le marché de dérivés médicaux des amphétamines utilisés durant la guerre du Vietnam, la revue Playboy et l’idéal architectural qu’elle véhicule amène une redéfinition de la sexualité. De la famille monoparentale du pavillon résidentiel, le modèle de la masculinité hétérosexuelle se déplace vers le trope du bachelor en sa garçonnière urbaine. Pour Preciado, Hugh Hefner permet de mettre en évidence la transition du régime biopolitique disciplinaire – foucaldien – aux économies néolibérales pharmacopornographiques, où les systèmes de communication et de surveillance électroniques et la régulation sexuelle hormonales sont la norme.

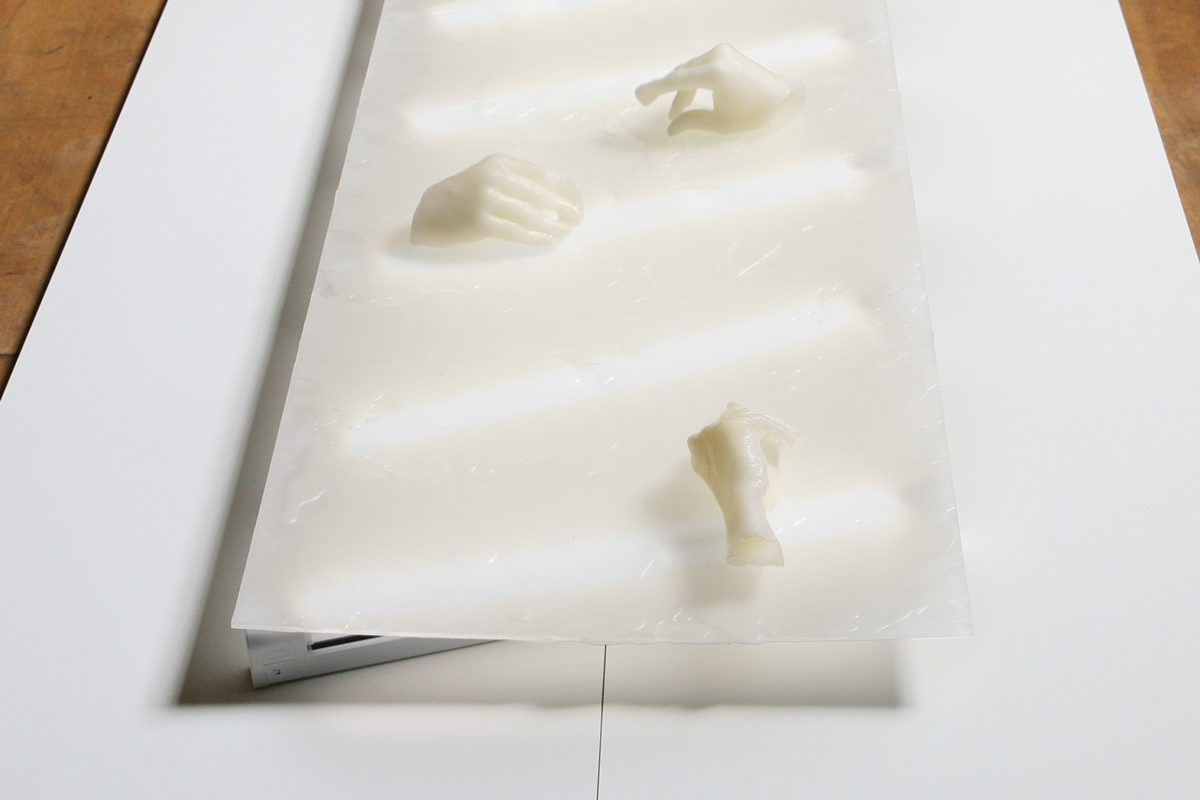

L’intrusion de ces techniques dans la sphère domestique se prolonge aujourd’hui par leur infiltration épidermique. L’interface, manipulée par les utilisateurs, les informe en retour et participe directement à la production de leur subjectivité. Plus besoin d’architecture ni de chimie : la membrane digitale se charge de nous faire éprouver la sérénité béate en sa présence, le manque déchirant en son absence. D’abord, nous pensons utiliser cet outil nouveau mis à notre disposition comme n’importe quel autre – la leçon d’Hannah Arendt, enseignant que l’outil n’est jamais que le prolongement de la main, ayant manifestement été entendue. Puis, nous nous rendons compte que nous en somme le sujet addict plutôt que le maître et possesseur : une certaine gestuelle s’est ajoutée au vocabulaire corporel, comme le montre l’installation Futur Instant, moulage de gestes gelés en train d’effectuer ces « swipe » ou « scroll » si absurdes hors contexte. Ce qui se passe alors n’est que l’aboutissement de la prophétie déjà entrevue avec la Playboy Mansion. A propos de l’appareillage technologique de la Mansion, équipée de téléphones, de sonnettes d’alarme, de systèmes de surveillance et de haut parleurs, Beatriz Preciado décrétait déjà : « dans la Playboy Mansion, nous sommes plus proches de l’organisme technologiquement assisté de John McHale, Buckminster Fuller ou Marshall McLuhan : les écran-yeux de la maison ne sont plus des organes mais des prothèses médiatiques » .

L’étalage de peaux que l’on voit dans l’installation Nude, toutes de tons beiges, où le synthétique et l’organique semblent s’être adonnés à des alliances contre-nature, lui donnent raison. On passe alors de la biopolitique, envisagée comme dissoute dans le corps, à une relocalisation en surface d’épiderme, cette zone de contact qui entraîne à la fois addiction et satisfaction face à la machine-matrice. Le corps sans organes de la modernité s’est transformé en organes sans corps. Ou plutôt, en un seul et ultime organe qui les totalise tous : l’interface.

Ingrid Luquet-Gad, juin 2017

(1) François Dagognet, Faces, Surfaces, Interfaces, Paris : 2007 (1982), Vrin. Préface à la deuxième édition, p. 7.

(2) Ibid., p. 10.

(3) Beatriz Preciado, Pornotopia. An Essay on Playboy’s Architecture and Biopolitics, New York : 2014 (2010), Zone Books, p. 116. Nous traduisons.

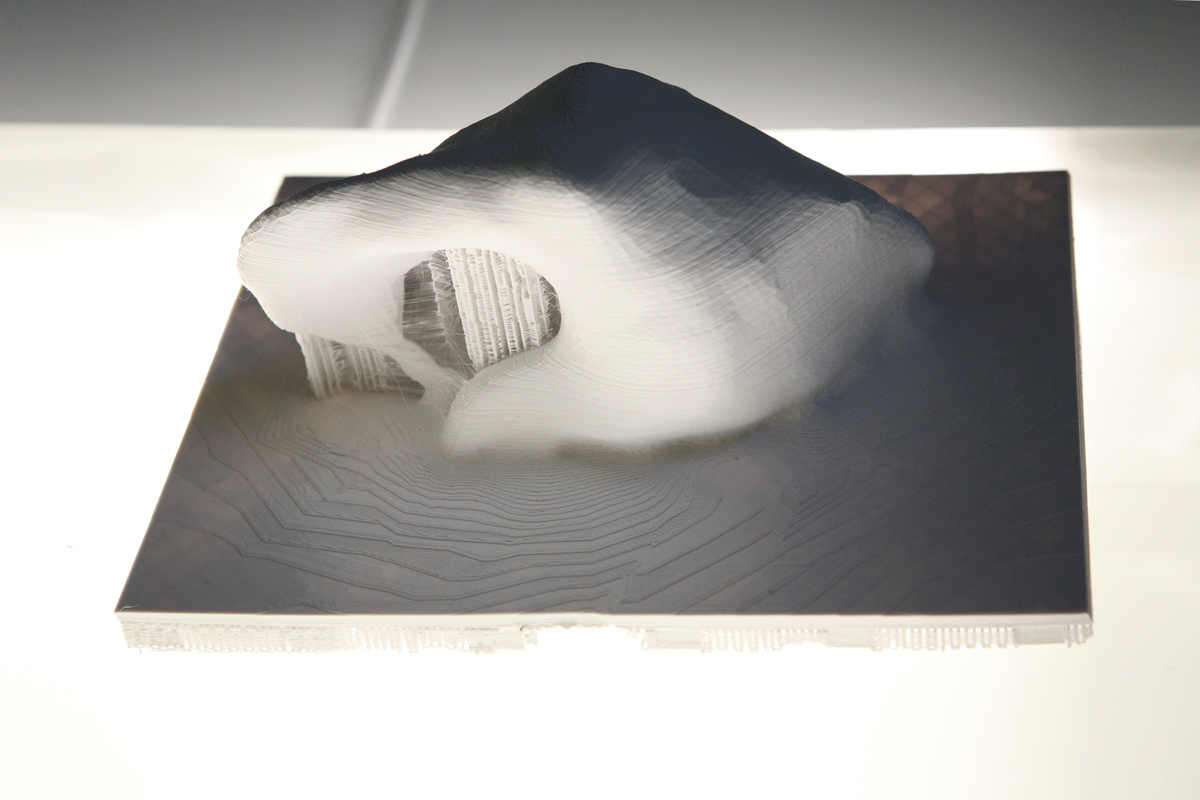

Nude, installation, 2017, vue d’exposition

Futur instant, installation, 2017, vue d’exposition