Thierry Fournier, artiste et commissaire d’exposition

Texte introductif de l’exposition collective Données à voir, La Terrasse, espace d’art de Nanterre, du 7-10 au 23-12 2016, commissariat Sandrine Moreau et Thierry Fournier. Photographie : Martin John Callanan, A Planetary Order, sculpture (2009).

*

Alors que la notion de données est devenue omniprésente et qu’elle nous semble indissociable de l’époque contemporaine et d’internet, un regard plus large sur l’histoire récente montre des œuvres qui la mettaient déjà en jeu il y a plusieurs décennies. Entre ces artistes des années soixante-dix et les œuvres contemporaines abordant cette question apparaissent notamment deux points communs : une démarche critique, qui met en évidence des systèmes de relations, de représentation et de pouvoir – et l’usage du dessin et du code (parfois simultanément) pour visualiser ces systèmes, les transposer et en interroger les enjeux. Ces données à voir soulèvent de multiples questions, aussi bien individuelles que collectives. Quelle est notre place parmi ces systèmes ? Comment les artistes peuvent-ils l’évoquer ? Qu’attendons-nous des données ? Comment se joue notre liberté dans ce contexte ?

Une histoire longue

Notre culture est qualifiée de post-numérique, non dans le sens où internet est derrière nous, mais désormais partout, déployé dans l’ensemble des pratiques et dispositifs de la société contemporaine. Internet n’est plus séparé du monde courant et n’est en rien virtuel, bien ancré dans le réel aussi bien par ses infrastructures, ses consommations d’énergie et ses forces de travail mondialisées, que par la façon dont il accompagne, alimente et enregistre nos propres activités. La relation au réseau joue pour ainsi dire le rôle qui était celui de l’électrification au XIXe siècle ; les données sont le « courant » qui en parcourt les veines. À la fois flux et mesure, elles en qualifient et en conditionnent les intensités, comme l’empreinte et le miroir de nos comportements.

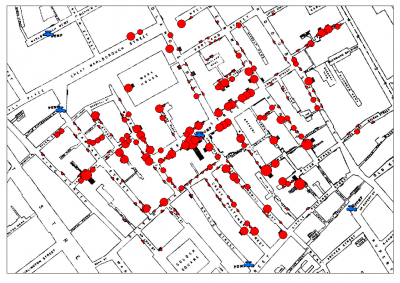

John Snow, carte du choléra à Shoreditch, Londres, 1850

L’utilisation des données s’ancre cependant dans une histoire longue de la mesure des phénomènes collectifs et des échanges, qui commence dès l’industrialisation. Comme le rappelle le théoricien des médias Lev Manovitch, la plupart des techniques basiques de visualisation de données utilisées aujourd’hui ont été inventées dès la fin du XVIIIe siècle – et sont d’ailleurs restées inchangées malgré les révolutions technologiques. À titre d’exemple, précédé par plusieurs expériences sur les données collectives, le médecin anglais John Snow inventait la data visualisation dès 1850 en dressant une cartographie des cas de choléra à Londres, montrant la corrélation entre la diffusion de la maladie et les points d’eau contaminés : un des premiers mappings de données publiques.

Quantification et surveillance

Ainsi, dès leurs premières utilisations, en révélant une représentation qui échappe à la perception individuelle, les données constituent non seulement un instrument d’interprétation et de transformation du réel, mais aussi de pouvoir. Devenues le matériau dominant d’un monde en réseau, leur potentiel d’action collective s’accompagne d’une logique proliférante de captation : enregistrement et commerce des informations personnelles, sondages, suivi des déplacements, cartographies des relations, opinions et préférences, deep learning et intelligence artificielle alimentée par les internautes, historiques de navigation, logiques de recommandation, clôture du web par Google et Facebook, etc.

Cette quantification généralisée et la surveillance qui l’accompagne est conçue et générée par des pouvoirs politiques et industriels. Elle est alimentée par les individus eux-mêmes, à travers le désir d’être toujours plus visibles sur le réseau et de l’exploiter intensément – voire de se « quantifier soi-même » : objets connectés, auto-observation du sommeil et de la santé, fitness – l’auto-évaluation et le quantified self rejouant alors les attentes de la rédemption religieuse. Le contrôle des individus autrefois rêvé par les églises et les sociétés totalitaires s’obtient ici sans résistance par le narcissisme, la recherche du confort et la peur de rater quelque chose – fear of missing out. Les prophètes de la « révolution technologique du web » n’ont pas anticipé la façon dont le réseau allait canaliser les énergies de la population en un système d’information hyper centralisé, étroitement contrôlé et conçu pour enrichir un petit groupe d’entreprises et leurs propriétaires. Les enjeux du décodage, de l’appropriation citoyenne des données et de la « surveillance des surveillants » sont devenus de plus en plus cruciaux au fur et à mesure de cette évolution ; ils croisent les démarches critiques fréquemment portées par les artistes. Pour cette raison, il était logique que l’exposition Données à voir présente, en parallèle des œuvres, une série de films et de sites qui abordent ces enjeux.

La trace et le diagramme

Hans Haacke, Shapolsky et al, Manhattan Real Estate Holding, 1971

La représentation des données, des relations et des pouvoirs par les artistes a connu un premier essor avec les mouvements de contestation des années soixante, où l’apparition de l’art conceptuel rencontre l’engagement politique des artistes. C’est en 1971 que l’exposition personnelle de Hans Haacke au Guggenheim Museum est annulée du fait que l’une de ses séries de photographies et textes (Shapolsky et al, Manhattan Real Estate Holding) listait tous les propriétaires immobiliers de Manhattan et mettait en évidence qu’un membre du conseil et des principaux financeurs du musée était l’un de ces propriétaires accusé de corruption immobilière. C’est cette approche que prolongent – bien avant internet – les dessins de Öyvind Fahlström et Mark Lombardi : des cartographies du monde éminemment politiques, dans une démarche que l’on retrouve ultérieurement avec les schémas de Ashley Hunt et du collectif Bureau d’études.

Les notions de trace et de diagramme sont donc centrales dans le projet Données à voir, en tant qu’outils de visualisation, de projection et de critique. Le terme de trace est pris dans le double sens des empreintes que l’humain dépose dans des systèmes de données, et de la représentation qu’en produisent les artistes. Dans cette logique, le dessin et le code (la programmation informatique) jouent un rôle complémentaire : en suspendant des flux habituellement invisibles, ils les décodent, les transposent, ouvrent la boîte noire et en questionnent les mobiles. Non seulement dans le champ de la politique, mais aussi pour montrer comment l’individu est pris dans ces champs de forces, avec ses désirs, son imaginaire et ses utopies.

Plus largement, la plupart des œuvres exposées relèvent de ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont appelé la « pensée diagrammatique » : elles ne se limitent en rien à retracer mais font émerger des structures qui n’étaient pas formulées. Elles précèdent et provoquent la pensée, en amont même du dessin et des schémas. Dans Foucault, Gilles Deleuze disait du diagramme qu’il « ne fonctionne jamais pour représenter un monde préexistant : il produit un nouveau type de réalité, un nouveau modèle de vérité. Il n’est pas sujet de l’histoire ni ne surplombe l’histoire. Il fait l’histoire, en défaisant les réalités et les significations précédentes (…). Il double l’histoire avec un devenir ». Comme le dit à son tour l’artiste Ashley Hunt, « les cartes sont des diagrammes qui peuvent rendre le discours et l’action possible » (entretien avec Natascha Sadr Haghighian, 2008). C’est à la production de cette histoire et de ces devenirs que s’intéresse l’exposition Données à voir : elle interroge la visualisation des données et la modélisation de la réalité qu’elle produit. Elle pose la question de ce que nous en attendons, et en quoi ces données constituent une représentation de nous-mêmes, individuellement et collectivement.

L’exposition

Lorsque Sandrine Moreau m’a proposé de rejoindre son équipe pour concevoir cette exposition, elle en avait déjà posé des bases en évoquant les œuvres de Mark Lombardi, Öyvind Fahlström et Ward Shelley. C’est justement cet ancrage initial dans le dessin et une histoire antérieure à internet, ainsi que la forte implication politique des deux premiers artistes qui a suscité l’approche spécifique de ce projet vis-à-vis de la relation des artistes aux données – d’une manière donc assez différente des expositions récemment dédiées à ces questions en Europe, comme Big Bang Data ou Data Deluge. Ici, un dialogue singulier entre le dessin et le code s’accompagne d’une interrogation politique ancrée dans une perspective historique. Cette démarche a conduit au choix de l’ensemble des œuvres et publications, ainsi que des films et sites web présentés dans l’espace de documentation, conçu par l’Agora (maison des initiatives citoyennes de Nanterre) et l’artiste Benoît Ferchaud qui propose une interface éditoriale.

Données à voir rassemble ces œuvres sous la forme d’un grand paysage qui propose un dialogue et une circulation entre les dessins – répartis tout autour de la salle – et les installations, publications, films et sites, placés au centre, dans des installations très près du sol, invitant à s’asseoir pour éprouver la temporalité plus longue des vidéos, des œuvres en réseau et des sites web.

Dans l’espace, on trouve ainsi deux installations (Cracking Data Machine de Ali Tnani et Lukas Truniger et A Planetary Order de Martin John Callanan) trois œuvres sur écran (Data Trails de Ali Tnani, Tracking Transience de Hasan Elahi et la vidéo Atlas du Temps Présent de Claire Malrieux) et une série de publications, pour lesquelles a été créé le même dispositif composé d’un plateau bas, d’un écran et d’assises près du sol. L’ensemble favorise une mise en relation et une circulation entre toutes ces formes, pour éprouver justement les continuités entre le dessin, le code, les installations et les films, autour des mêmes questions.

Quatre fils thématiques s’entrecroisent dans l’exposition : les deux premiers exclusivement dans les dessins en périphérie de la salle, et les deux autres dans les dessins, installations et une performance.

Réseaux et pouvoirs

Une première dimension proposée par les dessins est la représentation critique de schémas de pouvoirs. À travers ses « dessins heuristiques », Mark Lombardi montre les réseaux financiers d’un avocat et d’un président de banque américaine condamnés pour détournement de fonds publics (George Franconero, Bank of Bloomfield, State Bank of Chatham) et les liens entre une banque d’état, la mafia et le financement de l’Irangate (vente d’armes à l’Iran par l’administration Reagan pour financer la contre-révolution nicaraguayenne) : Indian Springs State Bank. Les séries de dessins World Map et Column de Öyvind Fahlström, décrits par l’artiste comme « mappemondes », s’attachent quant à elles à montrer les rapports de domination qui régissent le monde et notamment les différentes composantes de l’impérialisme américain.

Avec le dessin À la Recherche du miracle économique, Julien Prévieux utilise des extraits du Capital de Karl Marx et de textes des économistes anglais David Ricardo et Adam Smith, qu’il soumet au Code de la Bible, un système de décryptage séculaire faisant apparaître des significations cachées dans des textes – mais ici, les mots clés ne préfigurent que catastrophes, crises et scandales. Enfin, en mettant en évidence l’ensemble des protagonistes du complexe industriel des prisons, les dessins Prison Map de Ahsley Hunt montrent comment s’auto-entretient le désir de croissance du système pénitentiaire.

Processus collectifs

Une autre série de dessins et schémas s’attache pour sa part à représenter des processus collectifs – y compris ceux du centre d’art lui-même comme avec Philippe Mairesse qui retrace par un poster la transformation de l’activité du secteur des arts plastiques de la Ville de Nanterre en 2013 et 2014, à partir d’entretiens et de documents. Marie-Pierre Duquoc explore pour sa part les modalités de dialogues et d’apparitions de l’art dans différents contextes et territoires. Chaque projet est l’objet d’une expérience qu’elle expose par récits performés et expositions de dessins, schémas ou organigrammes. L’artiste américain Ward Shelley traite selon ses propres termes de l’histoire et des tentatives pour comprendre le monde, organisant une masse de faits interdépendants sur de très grands posters pour mettre en évidence leurs relations : les grands schémas colorés de Addendum to Alfred Barr, History of Science-Fiction et Leading Men décrivent respectivement l’histoire de l’art, celle de la science-fiction et l’arborescence des types de rôles masculins au cinéma.

Capture et prolifération

Trois œuvres abordent des processus de prolifération de données spécifiques du web, en interrogeant leurs enjeux de pouvoir. C’est le cas de Martin John Callanan qui questionne les modes de représentation des données et la place que peut y trouver l’individu. Dans Text Trends des paires de mots ne sont comparés sur Google que pour mettre en évidence les attentes des internautes qui régissent la fluctuation de leurs valeurs ; la sculpture A Planetary Order montre l’état figé des nuages au dessus de la Terre en un instant donné, une masse de données satellites réduisant la Terre à sa propre représentation. Poursuivi par la CIA après le 11 septembre parce que d’origine afghane, l’artiste américain Hasan Elahi crée en 2003 le site Tracking Transience sur lequel il poste quotidiennement les photographies de toutes ses activités (pizzas, toilettes, aéroports, arrêts de bus…) dans un cas d’école d’« offuscation » : déborder la surveillance par la saturation des données.

Desseins et utopies

À travers des opérations de visualisation et de transformations d’éléments, souvent prélevés ou captés sur internet, d’autres artistes abordent la question des utopies et des attentes à l’égard des données. Claire Malrieux mène depuis 2009 la série Atlas du Temps Présent en générant quotidiennement un dessin à partir du code et de données scientifiques, interrogeant une possible représentation de l’actuel. La série est présentée ici sous la forme d’une vidéo créée par l’artiste, retraçant tous les dessins depuis un an. En s’inspirant des algorithmes du mathématicien Grégori Grabovoï, les dessins génératifs Économie Vibratoire imaginent un dessin performatif qui pourrait utopiquement influencer le réel. Ali Tnani extrait des données du réseau pour créer, par des installations ou dessins, des « contre-espaces » à la fois plastiques et politiques : l’installation Data Trails interroge la transformation d’une actualité tunisienne en mythe politique ; l’installation monumentale Cracking Data Machine créée avec Lukas Truniger transforme les données du réseau en vibrations sonores ; la série de dessins Blancs Documentaires évoque par la disparition du dessin la fragilité des mouvements collectifs.

Parallèlement à l’exposition, en performant une fausse conférence inspirée de Ted qui traite de la quantification compulsive du bonheur (Tout à fait satisfait, plutôt satisfait, pas du tout satisfait), Magali Desbazeille convoque une pléthore de statistiques consacrées à mesurer le sentiment du bien-être, pour poser ironiquement la question de leur sens et de leur utilité. Enfin et pour ma part, invité par Sandrine Moreau à montrer également une œuvre, je souhaitais laisser l’espace aux artistes que nous exposions et j’ai choisi d’investir la vitrine du centre d’art sur la place Nelson Mandela avec l’installation in situ La Promesse, qui évoque les attentes utopiques de contrôle par les données sur soi et sur le monde.

Livres d’artistes et films

Plusieurs livres d’artistes sont présentés au sein de l’exposition : soit pour mentionner des séries qui auraient été difficilement exposables dans ce contexte, soit que les artistes aient eux-mêmes choisi ce médium. Le livre Where the F*** was I? de James Bridle publie une série vertigineuse de photographies aériennes résultant des géolocalisations (souvent erronées) produites par son smartphone ; le livre An Atlas of Agendas du collectif Bureau d’études (Léonore Bonaccini et Xavier Fourt) rasssemble des cartographies de réseaux de pouvoirs constitués au niveau mondial pour s’assurer le contrôle sur la définition de l’avenir de la planète ; l’essai Data Soliloquies de Martin John Callanan met en évidence le caractère ambivalent et théâtralisé des représentations de données ; créé initialement par Eli Commins sur l’application Whatsapp et exposé ici sur tablette, le projet Seelonce Feenee élabore un récit à partir des traces générées par les acteurs du monde aéronautique ; la publication consacrée aux célèbres Date Paintings de On Kawara met en évidence l’épreuve du geste face à la répétition quotidienne de la même donnée que constitue la date ; dans le livre d’artiste My Google Search History, Albertine Meunier révèle ironiquement l’autoportrait involontaire et effrayant que dessine l’historique de ses recherches ; The Outage de Erica Scourti est un mémoire anonyme basé sur son empreinte numérique. Enfin et dans un clin d’œil, l’exposition montre le Journal de Jacopo da Pontormo qui, en 1556, consignait chaque jour sa nourriture dont il pensait qu’elle influençait sa peinture, proposant ainsi une forme extrêmement précoce de quantified self.

Une série de films complète cette approche, dans lesquels des documentaristes abordent la violence des enjeux politiques soulevés par des activistes, ou transparaissant dans des situations socio-politiques : Mark Boulos (All that is Solid Melts into Air), Brian Knappenberger (We are Legion : The Story of the Hacktivists), Laura Poitras (Citizen Four consacré à Edward Snowden), Sandy Smolan (The Human Face of Big Data) et le portrait de Mark Lombardi par Marieke Wegener (Kunst und Konspiration).

Libertés de regard

Par les relations historiques qu’elle explore et par le lien permanent qu’elle propose entre des médiums très différents, l’exposition Données à voir se donne pour ambition de d’aborder notre relation aux données par une approche transversale, en espérant montrer qu’elle ne se limite surtout pas à un domaine numérique, mais qu’elle concerne bien l’ensemble de l’art et de la société. Les œuvres pour leur part ne démontrent rien : chacune d’entre elle trouve sa liberté dans une proposition qui peut être aussi bien poétique que critique. Elles appellent à leur tour la liberté de regard et d’interprétation des visiteurs.

Un grand merci aux artistes pour leur confiance, leur présence et leur collaboration sans faille, à Sandrine Moreau et toute son équipe pour son invitation, sa générosité et sa confiance totale dans l’élaboration ce projet qui – dans un laps de temps pourtant assez court – aura ouvert entre nous un réel espace de rencontre, de débat et de recherche.